Europäisches Tagebuch, 15.1.2023: Heute vor 104 Jahren wurde die Sozialistin Rosa Luxemburg in Berlin von Angehörigen der „Garde-Kavallerie-Schützen-Division“ ermordet. Ihre namentlich bekannten Mörder wurden nie bestraft.

1871 im polnischen, damals zu Russland gehörenden Zamosc geboren, zog sie schon im Alter von zwei Jahren mit ihrer Familie nach Warschau. Ein jähr später wurde ein Hüftleiden der dreijährigen irrtümlich als Tuberkulose diagnostiziert und falsch behandelt. Ihr Leben lang würde sie daran leiden, zu Hinken.

Mit fünf Jahren wurde sie zu fast einem Jahr Bettruhe verurteilt, lernte autodidaktisch Lesen und Schreiben, blieb kleinwüchsig, und begann mit neun Jahren, deutsche Texte ins Polnische zu übersetzen, Gedichte und Novellen zu schreiben. Über Kaiser Wilhelm, der Warschau besuchte, als sie 13 Jahre alt war, schrieb sie ein polnisches Spottgedicht, in dem es hieß: „Sage deinem listigen Lumpen Bismarck / Tue es für Europa, Kaiser des Westens / Befiehl ihm, daß er die Friedenshose nicht zuschanden macht.“

Rosa Luxemburg, um 1883

Rosa wuchs vielsprachig auf, zuhause wurde Polnisch und Deutsch gesprochen, sie sprach Russisch und Französisch, las Englisch, verstand Italienisch, und lernte Latein und Altgriechisch. Schon als 15jährige schloss sie sich revolutionären Kreisen an, einer 1882 gegründeten Gruppe namens „Proletariat“. 1888 flieht sie vor der zaristischen Polizei in die Schweiz.

In Zürich dürfen Frauen gleichberechtigt wie Männer studieren. Der einzige Ort in Europa, wo dies möglich ist. Viele junge, jüdische Frauen aus Osteuropa nutzen diese Chance. Rosa studiert Philosophie, Mathematik, Botanik und Zoologie, dann Völkerrecht und Staatsrecht, Volkswirtschaft, Staatswissenschaft und Geschichte.

Die Botanik ist ihre große Leidenschaft, doch ihr Lebensinhalt wird schließlich doch, angezogen durch einen jungen Revolutionär aus Russland, der politische Kampf für die Freiheit – für alle. Bald schließt sie sich der Polnischen Sozialistischen Partei an. Doch entgegen der Parteilinie vertritt sie einen entschiedenen Internationalismus, gründet mit ihrem Lebensgefährten Leo Jogiches und anderen Genossen die polnische Exilzeitung Arbeitersache in Paris und wendet sich gegen den polnischen Nationalismus. Sie wird aus der Partei ausgeschlossen und gründet eine neue Solzialdemokratische Partei, die statt für Polens Unabhängigkeit für demokratische Reformen in Russland eintritt. Ein unabhängiges Polen sei eine Fata Morgana, die das polnische Proletariat nur vom Klassenkampf ablenken würden, so wie auch in anderen Ländern. Fortan wird sie als Jüdin Ziel ständiger antisemitischer Attacken, wird als „jüdisches Auswurf“ beschimpft, deren „teuflisches Zerstörungswerk“ die „Ermordung Polens“ zum Ziel habe.

Ihr Kampf gegen den wachsenden Nationalismus auch in der Arbeiterbewegung brachte sie mit vielen führenden Sozialdemokraten, später auch mit Lenin in heftige Konflikte. Als Jüdin und als Frau schlagen ihr immer wieder entwürdigende Untertöne, auch in Äußerungen von Genossen entgegen. Trotzdem wird sie, ab 1897 in Deutschland lebend, zu einer der Wortführerinnen des linken Flügels der SPD.

SPD Parteischule, 1907

Rosa Luxemburg (vierte von links, neben August Bebel)

Den Reformismus lehnt sie ebenso ab wie den autoritären Parteizentralismus Lenins. Immerhin gelingt es ihr, führende westeuropäische Sozialdemokraten zu einer entschiedenen Erklärung gegen den wachsenden Antisemitismus zu bewegen. Auf ihr Judentum möchte sie freilich selbst nicht zurückgeworfen werden. „Was willst Du mit den speziellen Judenschmerzen? Mir sind die armen Opfer der Gummiplantagen in Putumayo, die Neger in Afrika, mit deren Körper die Europäer Fangball spielen, ebenso nahe.“ Ihr Internationalismus geht über Europa hinaus. „Ich habe keinen Sonderwinkel im Herzen für das Ghetto. Ich fühle mich in der ganzen Welt zu Hause, wo es Wolken und Vögel und Menschentränen gibt.“

Rosa Luxemburg

Foto: Karl Pinkau, Wikimedia

Den kommenden Weltkrieg und all die damit verbundenen Bestialitäten, die Katastrophe Europas, sieht sie mit großer Klarheit voraus. 1913 hält sie in Frankfurt am 25. September im „Titania“ in der Basaltstraße eine mutige Rede gegen den Krieg, die sie ins Gefängnis bringen würde: „Wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffen gegen unsere französischen oder anderen ausländischen Brüder zu erheben, so erklären wir: ‚Nein, das tun wir nicht!‘“ Weniger als ein Jahr später muss sie ernüchtert feststellen, dass auch in den europäischen Arbeiterparteien der Nationalismus alle Vernunft – und alle Träume vom internationalen Klassenbewusstsein – hinweggeschwemmt hatte. Im August 1914 gründete sie mit anderen Kriegsgegnern in der SPD die „Gruppe Internationale“ aus der später die „Spartakusgruppe“ hervorgehen sollte.

Schon im Februar 1914 wurde Luxemburg aufgrund ihrer Frankfurter Rede wegen „Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze und Anordnungen der Obrigkeit“ zu vierzehn Monaten Gefängnis verurteilt. Im Februar 1915 musste sie ihre Haft im Berliner „Weibergefängnis“ antreten. Ihre Briefe aus der Haft gehören zu den bewegendsten Schriften, die sie hinterlassen sollte.

„Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin kein richtiger Mensch, sondern auch irgendein Vogel oder ein anderes Tier in Menschengestalt;” so schreibt sie aus dem Gefängnis an Karl Liebknecht, “innerlich fühle ich mich in so einem Stückchen Garten wie hier oder im Feld unter Hummeln und Gras viel mehr in meiner Heimat als – auf einem Parteitag (…) Mein innerstes Ich gehört mehr meinen Kohlmeisen als den ,Genossen‘.“

Auch ein Herbarium wird sie im Gefängnis anlegen. Ihre Liebe zu den Pflanzen hat sie niemals aufgegeben.

1916 wieder entlassen, wurde sie schon drei Monate später erneut verhaftet. Bis 1918 verbrachte sie schließlich mehr als drei Jahre im Gefängnis. In ihren dort unter dem Pseudonym Junius verfassten Thesen zog sie 1917 eine fatalistische und zugleich trotzige Bilanz: „Der Weltkrieg hat die Resultate der vierzigjährigen Arbeit des europäischen Sozialismus zunichte gemacht.“ Nicht durch eine größere Macht seien die Sozialisten zerstört worden, sie hätten sich selbst „gesprengt“. Die Hauptaufgabe in dieser Situation sei: „das Proletariat aller Länder zu einer lebendigen revolutionären Macht zusammenzufassen, es durch eine starke internationale Organisation mit einheitlicher Auffassung seiner Interessen und Aufgaben, mit einheitlicher Taktik und politischer Aktionsfähigkeit im Frieden wie im Kriege zu dem entscheidenden Faktor des politischen Lebens zu machen, zu dessen Rolle es durch die Geschichte berufen ist“. Und zugleich kritisierte sie die totalitären Tendenzen der russischen Revolution: „Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenken.“

All das blieb Utopie. Im November 1918 spaltete sich die Arbeiterbewegung und die kurzlebige Räterepublik in Deutschland. Im Bürgerkrieg verbündete sich die Mehrheit der Sozialdemokraten unter Ebert mit Freikorps und kaiserlichen Truppen zur Niederschlagung der schwachen revolutionären Kräfte des Spartakusaufstands.

In diesen Tagen, in denen sich die Ereignisse überschlugen, geriet auch Rosa Luxemburg in scharfen Gegensatz zur Führung der Spartakisten um Karl Liebknecht. Vergeblich warnte sie vor dem aussichtslosen Versuch einer bewaffneten Revolution und forderte, sich demokratischen Wahlen zu stellen. Doch ihre Mahnungen gingen unter. Die letzten Wochen ihres Lebens müssen von Ohnmacht und verzweifeltem Willen geprägt gewesen sein, gegen ihre eigenen Überzeugungen öffentlich in der Zeitung Die rote Fahne an der Revolution festzuhalten – während in den Straßen Berlins zum Mord an ihr und Liebknecht aufgerufen wurde.

Am 15. Januar 1919 wurde sie, am gleichen Tag wie Karl Liebknecht, in Berlin von Soldaten der „Garde-Kavallerie-Schützen-Division“ verhaftet und auf bestialische Weise ermordet. In einem Berliner Nobelhotel, in dem die Miliz ihr Quartier aufgeschlagen hatte, wurde sie gequält, dann zu einem Auto geschleppt. Mit einem Gewehrkolben versuchten ihre Mörder ihr den Kopf einzuschlagen, fuhren die in zwischen ohnmächtige zum Landwehrkanal, schossen ihr unterwegs in den Kopf, umwickelten ihre Leiche mit Stacheldraht und warfen sie ins Wasser. Ende Mai wurden ihre Überreste an einer Schleuse gefunden. Zu ihrer Beerdigung am 13. Juni 1919 kamen Tausende.

Die Beisetzung von Rosa Luxemburg am 13. Juni 1919

Bundesarchiv, Koblenz

Der Heidelberger Sozialdemokrat Julius Gumbel erforschte später die politischen Morde in Deutschland. Er kam auf folgende Zahlen: Von 1918 bis 1922 ermordeten Linke 22 Menschen. Es kam zu 38 Verurteilungen. Die Rechte verübte im selben Zeitraum 354 Morde. Es kam zu 24 Verurteilungen. In 23 Fällen sprachen die Gerichte selbst geständige Täter, die sich offen ihrer Taten brüsteten, frei.

1935 schändeten die Nazis ihr Grab und ließen auch ihre sterblichen Überreste verschwinden.

Siehe auch:

„Rosa Luxemburg. Herbarium“, Evelin Wittich (Hrsg.), Karl Dietz Verlag, Berlin 2019.

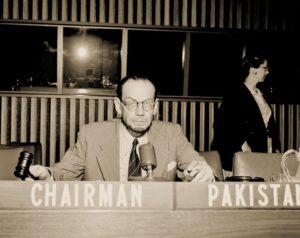

1917 wurde Kelsen Professor in Wien. Zu seinen Schülern gehörte unter anderem Hersch Lauterpacht, der sich allerdings vom Rechtspositivismus abwenden und als Anhänger der Naturrechtslehre zu einem der maßgeblichen Völkerrechtsexperten des 20. Jahrhunderts werden sollte.

1917 wurde Kelsen Professor in Wien. Zu seinen Schülern gehörte unter anderem Hersch Lauterpacht, der sich allerdings vom Rechtspositivismus abwenden und als Anhänger der Naturrechtslehre zu einem der maßgeblichen Völkerrechtsexperten des 20. Jahrhunderts werden sollte.