Europäisches Tagebuch, 4. April 1799: Heute vor 224 Jahren wurde Marcus Samuel geboren.

von Felicitas Heimann-Jelinek

Seit der Antike übt das Meer einen spezifischen Reiz auf den Menschen aus. Es ist gefährlich und verlockend, es trennt und verbindet, es hat mörderische Kraft und es gibt Nahrung. Besondere und absonderliche Schätze der Meere üben seit jeher eine eigene Faszination auf den Menschen aus. Spektakuläre Meeresfunde waren Objekte fürstlicher Begierden, die in ihren Wunderkammern mit ihrem Besitz ihre Machtphantasien ausleben konnten. In der Moderne treffen Exotik, aber auch Naturwissenschaft auf immer breiteres Interesse. Von literarischen Phantasie-Reisen, Fernweh und realen Urlaubserinnerungen angeregt, kamen vor allem Muscheln als Souvenirs in Mitteleuropa während der „Adria-Ausstellung“, der bedeutendsten maritimen Schau in Wien, auf. Die „Adria-Ausstellung“ von 1913 war die letzte große Ausstellung in Österreich vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs und die letzte große Ausstellung der österreichisch-ungarischen Monarchie.[1] Andenken-Muscheln waren schon in der legendären Schau „Venedig in Wien“ im Jahr 1885 Verkaufsschlager gewesen, auf der „Zierwerk und Galanteriegegenstände aus Lava, Corallen, Muscheln und Schildpatt“ angeboten worden waren.[2] Doch schon einige Zeit früher hatte ein Geschäftsmann den Zauber der Weite, der Tiefe und der Ferne, den Muscheln ausstrahlen, geschickt genutzt: Marcus Samuel (4. April 1799 – 24. November 1872).

Bereits 1833 öffnete Marcus Samuel ein Antiquitäten-Geschäft in London – manche nannten es Kolonialwaren Geschäft, andere wiederum sagen, es war eher ein Kuriositäten-Laden. Für letztere Einschätzung spricht die Tatsache, dass Samuel nicht der sephardischen Elite Londons angehörte, vielmehr aus bescheidenen bayerisch-holländischen Migranten-Verhältnissen stammte. Ebenfalls Kuriositäten-Laden-Variante spricht, dass einer seiner frühen Verkaufsschlager eben ein Souvenir-Objekt war, nämlich „knickknack boxes“ mit aufgeklebten Muscheln, die er am Strand von Brighton vertrieb. Wie dem auch sei, Marcus Samuel bot in seinem Geschäft dem naturhistorisch und meeresbiologisch interessierten Publikum auch Meeresmuscheln an, die ihm Seeleute von ihren Fahrten mitbrachten. Das Geschäft florierte derart, dass Marcus Samuel seine Söhne dazu bringen konnte, selber stetig weitere Strecken per Schiff zurückzulegen, um – aus englischer Perspektive – immer ausgefallenere Muscheln zu finden. Mit wachsendem Angebot bzw. wachsender Nachfrage wuchs ein kleine Samuel’sche Flotte heran. Jedes der Schiffe erhielt eine Art Logo, welches jeweils eine andere Muschel war. Marcus Samuel jun. entdeckte schließlich, dass es außer Muscheln noch Anderes im Meer gab, das sich verwerten ließ: Bodenschätze.

Sein Bruder Samuel Samuel realisierte überdies bei einer Fahrt ins Schwarze Meer die Bedeutung des Ölhandels. Und so sattelten sie von Muscheln auf Kerosin und Öl um. Das Geschäft schoss in die Höhe und die Samuels gründeten eine Company, die 1897 unter dem naheliegenden Namen „Shell“ eingetragen wurde. Von den verschiedenen Muscheln wählte man 1904 die Kamm-Muschel oder Pecten als endgültiges Firmen-Logo. 1907 fusionierte die Firma mit der „Royal Dutch Company of the Netherlands“ und die Shell-Gruppe in ihrer heutigen Form entstand.[3]

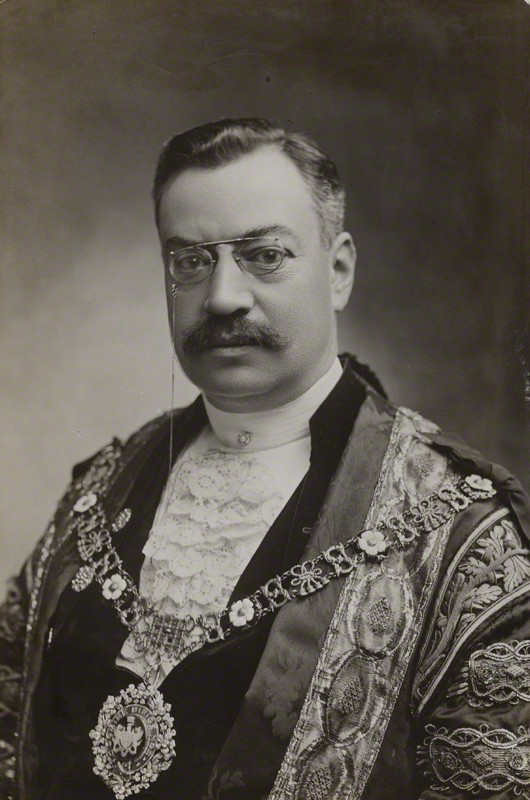

1902 wurde Marcus Samuel in den Adelsstand eines Baronet erhoben und der zweite jüdische Lord Mayor von London. In Anerkennung seiner Verdienste um die Versorgung des Britischen Königreiches während des Ersten Weltkriegs mit Treibstoff wurde er 1925 schließlich mit dem neu geschaffenen Titel eines Viscount Bearsted geehrt.

Marcus Samuel Viscount Bearsted als Lord Mayor of London. London Stereoscopic & Photographic Company, circa 1902. © Wikimedia Commons

Sein Sohn Colonel Walter Horace Samuel, 2nd Viscount Bearsted MC (13. März 1882 – 8. November 1948) war Vorsitzender der „Shell Transport and Trading Company“. Daneben war er ein engagierter Kunstkenner und –Sammler. Zu seinen Kunstwerken gehörten Werke von Rembrandt, Canaletto, George Stubbs, Hans Holbein dem Jüngeren und Hogarth. Auch war er ein Trustee der National Gallery sowie der Tate Gallery und Vorsitzender der Whitechapel Art Gallery in London.

Sein Haus und seine Sammlung wurden 1948 dem National Trust gestiftet und damit öffentlich gemacht. Er diente im Ersten Weltkrieg, machte aber vor allem im Zweiten Weltkrieg von sich Reden, da er mit dem Secret Intelligence Service (SIS alias MI6) und dann Special Operations Executive (SOE) arbeitete. Als Offizier der Sektion D des SIS war er ab 1939 zunächst an frühen Versuchen beteiligt, Widerstandsnetzwerke in Skandinavien aufzubauen und war dann eine Schlüsselfigur bei den Plänen zur Gründung einer britischen Widerstandsorganisation – dem Home Defence Scheme. Im Sommer 1940 überwachte er die Übertragung eines Teils des SIS-Nachrichtendienstes auf die neuen Hilfseinheiten. Walter Samuel war Mitglied der 1942 gegründeten antizionistischen Jewish Fellowship. Trotzdem setzte er sich in den 1930er Jahren für die Auswanderung von Juden aus Nazi-Deutschland nach Palästina bei Wahrung eines dortigen Friedens ein.[4]

[1] Unter dem höchsten Protektorate Seiner k.u.k. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Franz Ferdinand von Österreich-Este. Österr. Adria-Ausstellung Wien 1913. Hrsg. von der Ausstellungs-Kommission. Wien 1913.

[2] Norbert Rubey/Peter Schoenwald, Venedig in Wien. Theater- und Vergnügungsstadt der Jahrhundertwende, Wien 1996.

[3] http://www.gilthserano.de/businesswissen/011202.html; http://www.shell.com/home/Framework?siteId=ch-de&FC2=/ch-de/html/iwgen/zzz_lhn.html&FC3=/ch-de/html/iwgen/sitemap.html

[4] https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-62461;jsessionid=A80F57D8CA3484776EB356F441160DE9